筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(myalgia encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome:ME/CFS)

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)とは

熱がでて、苦しかった。風邪を引いたみたいだった。最近、注目のコロナ感染? インフルエンザ? だたの風邪?

予防のワクチンを打った。これで、感染は安心。

交通事故に遇った。軽いむち打ちですんだようだ。

凄く嫌な目にあった。ショックだった。

最近、何か調子が悪い。はっきり表現できないが、身体が重だるい。

‥‥‥‥‥

その後‥‥‥

‥‥‥‥‥

身体が重い! おもりを乗せて生きているよう。

まるで、水の中で、生きているみたい。

朝、起きられない。頑張っても起きられない。

上から、何かがおもりで押しつけられている。

何かをすると、息切れがする。動悸がする。立ちくらみがひどい。

少し出かけただけで、何日も動けない。寝たきりに近い。

友達の名前が思い出せない。言葉がでてこない。スッキリと考えられない。

まるで、脳に霧がかかったよう。

お腹が痛い。食べるともたれがひどい。下痢や便秘を繰り返している。

光がまぶしい。ささいな音が強く響き、頭に響いてしまう。

全身の痛みが強い。時に触られただけで激痛。

突然、痛みが襲ってくることがある。

気持ちが落ち着かない。ささいなことで心が揺れてします。

落ち込んだり、不安になったり、突然泣きたくなって涙がでてくる。

学校へ行けない。

職場へ行けない。

家事ができない。

子育てができない。

親の介護ができない。

やろうとしていることができない。

やるべきことができない。

やりたいことができない。

動けない。動けない。動けない。動けない。動けない。

頭が、働かない。働かない。働かない。働かない。働かない。

身体が痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。痛い。

眠れない。眠れない。眠れない。眠れない。眠れない。

たくさんの身体の症状がでて、

苦しい。苦しい。苦しい。苦しい。苦しい。

だれも理解してくれない。医師さえも。

怠け病? 精神的問題? 考えよう? 気の持ちよう? ストレスのせい? 気晴らしすればいい? 精神科にいけ? 運動すれば治る?

ごまかさないで、思い込みで適当決めつけないで。ちゃんと、理解して、診断して、原因を追及して、身体を治して!

家族も、友人も、社会も、誰も、分かってくれない。

それどころか、辛い仕打ち。軽くあしらわれる。

長い時間、立てないのに、立たされる。

長い時間、座れないのに、座らされる。

‥‥拷問。

助けて。助けて。助けて。助けて。助けて。

ME/CFSは原因不明の疾患で、健康に暮らしていた人に、

ひどい全身の倦怠感、異常な疲れやすさ、軽い作業の後にいつまでも続くとれない疲労感、全身に広がる痛み、微熱、喉の痛み、リンパ節の腫脹、起立を続けることの困難さなどの身体の症状に加え、思考力、集中力、注意力の低下といった認知機能の障害や、精神の症状、睡眠障害などさまざまな症状をきたします。

そして、この状態が長期間続くために、いつもの普通の社会生活が困難になります。

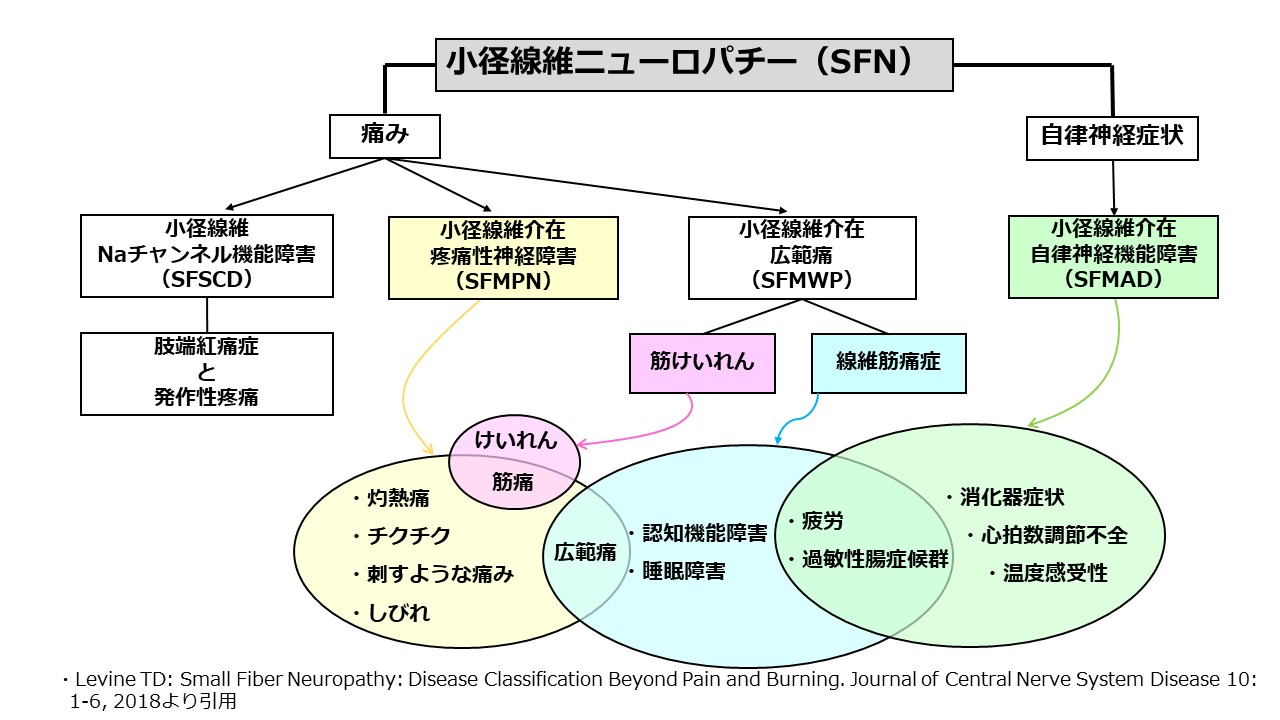

ME/CFSは、さまざまな疾患が併存しており、特に線維筋痛症(FM)および起立不耐症(OI)は高頻度に併存します。専門医による最新のME/CFSの手引書(専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き)や、最新の線維筋痛症診療ガイドライン 2017においては、中枢性感作(CS)の可能性を述べています。

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)病院放射線診療部(佐藤典子部長)および神経研究所免疫研究部(山村 隆特任研究部長)の研究グループは、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の自律神経受容体に対する自己抗体に関連した脳内構造ネットワーク異常を明らかにしました。(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)ホームページ https://www.ncnp.go.jp/topics/2020/20200703.html)

客観的な検査異常が確立していないME/CFSにおいて、この自己抗体が新たな血液診断バイオマーカーの一つとなる可能性が考えられます。治療の観点から、この自己抗体を除去する、あるいは産生を減少させる治療法が抗体価の高い患者に有効な可能性が考えられます。(同ホームページ)

大変期待できる研究です。

しかし、現在、まだ効果的な治療薬は開発されておらず、

中枢神経に対して作用する薬剤は、すべて対症療法的薬剤です。

少なくとも初期病態は小径線維ニューロパチー(SFN)の可能性があると推測し、

治療を行うことが臨床の現実であると考えます。

人が、自分の人生を生きるためには、

常に、希望の小窓を開いておかなくてはなりません。

・山田浩二: 歴史. 倉恒弘彦, 松本美富士 編: 専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き. 日本医事新報社, 東京, pp1-14, 2019

・松本美富士: ME/CFSと線維筋痛症(FM). 倉恒弘彦, 松本美富士 編: 専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き. 日本医事新報社, 東京, pp88-100, 2019

・日本線維筋痛症学会,日本医療研究開発機構線維筋痛症研究班:線維筋痛症診療ガイドライン2017.日本医事新報社,東京,pp10-17, pp54-59, 2017

・Joseph P, Arevalo C, Oliveira RKF, et al: Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing of Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. CHEST 6: 1-10, 2021

・Lawson VH, Grewal J, Hackshaw KV et al: Fibromyalgia syndrome and small fiber, early or mild sensory polyneuropathy. Muscle Nerve 58: 625-630, 2018

・国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)ホームページ(https://www.ncnp.go.jp/topics/2020/20200703.html)

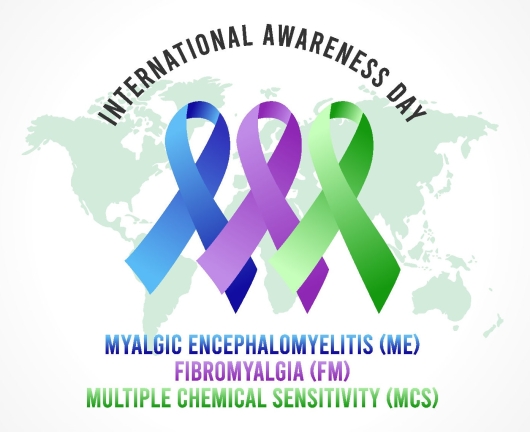

筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)世界啓発デー

近代看護の道を切り開いた、フローレンス・ナイチンゲールの生誕日である、5月12日に、線維筋痛症(FM)、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)、化学物質過敏症(multiple chemical sensitivity:MCS)が世界各地で行われます。本邦でも、開催される地区があるようです。

フローレンス・ナイチンゲールは、クリミア戦争に従軍の後、筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)にかかっていたのではないかと言われています。彼女は、その後、50年間をほぼ寝たきりの状態だったとも言われています。

そのような彼女にちなみ、看護の日と同じ日に、世界啓発デーが開催されることになりました。

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS」は、青のリボン

線維筋痛症(FM)は、紫のリボン

化学物質過敏症(MCS)は、緑のリボン

で象徴されます。

そのことを踏まえて、

各地で、大きな建造物に対して、青、紫、緑色のライトアップが行われています。

ME/CFSの誤解と現状

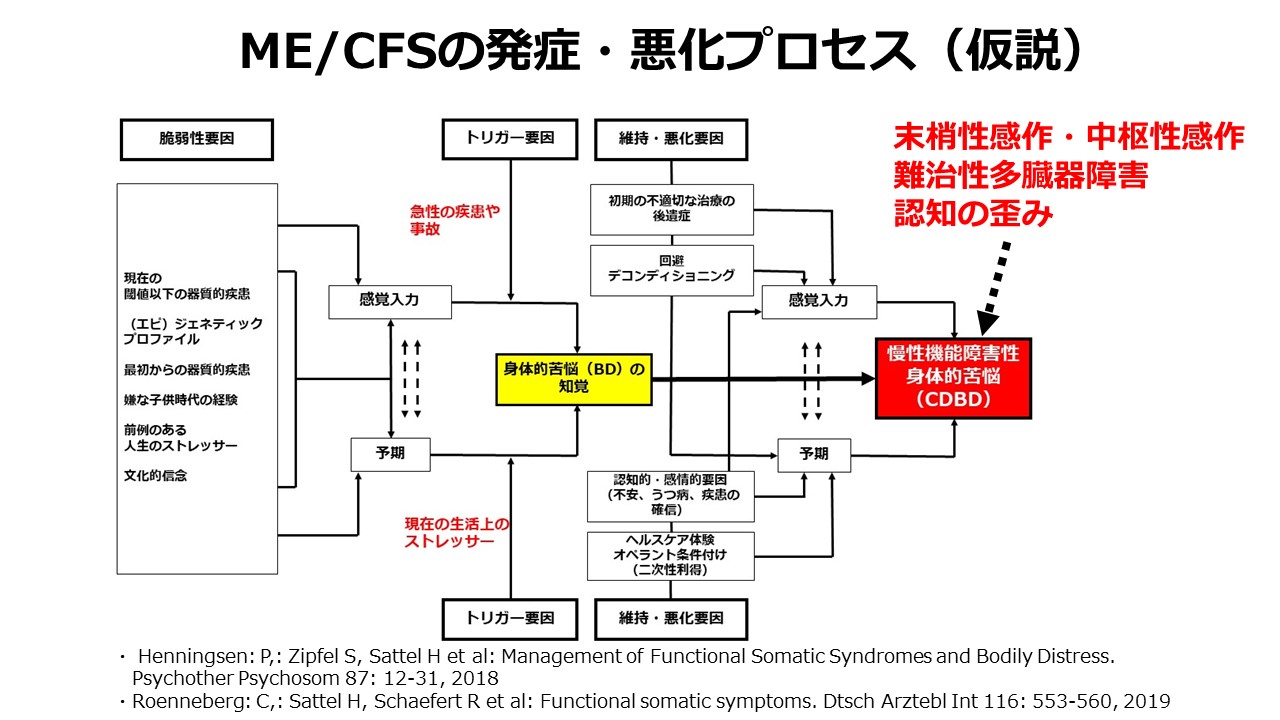

ME/CFSは明らかな身体的疾患です。一部は小径線維ニューロパチー(SFN)として病理学的に証明されています。しかし、一部の臨床医はME/CFSの正当性を全く認識していないか、疑問を呈しています。

過去どころか現在でも、心因性、怠け、誰でも経験する疲労などと解釈されるかうつ病と誤診されるときがあります。

臨床の現場においても、

心理テスト等による、暴く必要のない、病態と関連しない、心理状態の追求、

ME/CFSに併存する起立不耐症(orthostatic intolerance:OI)などを悪化させる抗精神病薬などの不注意な投与、

症状を悪化させる可能性のある認知行動療法(cognitive behavorial therapy:CBT)、および段階的運動療法( graded exercise therapy:GET)

が行われています。

ME/CFSの発症のトリガーの多くはウィルス感染症ですが、交通事故や転落事故などの急性の外傷、手術、予防接種、輸血、重金属の暴露などがあります。

最近では、COVID-19後(post COVID)、発生した衰弱や多彩の身体症状の6か月異常の持続は、半数がME/CFSの診断基準に合致したとの報告があります。

ME/CFSは除外診断の末に診断名をつけるのではなく、積極的に診断名をつけるべきであるとの意見があります。

・伴信太郎: 診断法(臨床基準と研究用診断基準). 倉恒弘彦, 松本美富士 編: 専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き. 日本医事新報社, 東京, pp35-47, 2019

・喜山克彦, 永田勝太郎: 起立不耐症が潜在する慢性疼痛患者に対する治療. 慢性疼痛 40(1): , 2021 in printing

・Twisk: FNM,: Maes M: A review on cognitive behavorial therapy(CBT) and graded exercise therapy(GET) in myalgia encephalomyelitis(ME)/chronic fatigue syndrome(CFS): CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS. Neuro Endocrinol Lett 30(3): 284-299, 2009

・Beteman L, Basted AC, Bonilla HF, et al: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Essentials of Diagnosis and Management. Mayo Clin Proc. 96(11): 2861-2878, 2021

・Carruthers: BM,: Van de Sande MI: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, An Overview of the Canadian Consensus Document. 2005

筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の歴史

このような症状をきたす状態があることは、紀元前1750年頃の古バビロニアのハンムラビ王の時代の記録や、紀元前1550年頃の古代エジプトの医学パピルスにもすでに書かれていました。以後、現在まで、さまざまな名前で呼ばれてきました。

筋痛性脳脊髄炎(myalgic encephalomyelitis:ME)という病名は、1956年Ramsay Mという医師が、この名前をつけた論文を報告しました。以後、主にイギリスを中心にMEとして研究されてきました。

一方、アメリカでも、ウィルス感染後の発症する同様の状態に対して、さまざまな名前をつけた報告がなされましたが、1988年、米国疾病対策センター(Center for Disease Control and Prevention:CDC)は、Holmes Gらが中心となり、慢性疲労症候群(chronic fatigue syndrome:CFS)と名をつけ、病気の原因の研究目的のため、診断基準(CDC working case definition)を発表しました。しかし、この名前は、実際の患者のひどい状態を表してはいないため、数々の間違った認識を生み、CFSと診断した患者さんに対して、医学的な原因を追及せず、精神心理療法や抗精神病薬による薬物治療ばかりを行う可能性が高くなりました。多くの専門家や患者は、MEという名前のほうがふさわしとの意見が多くみられました。

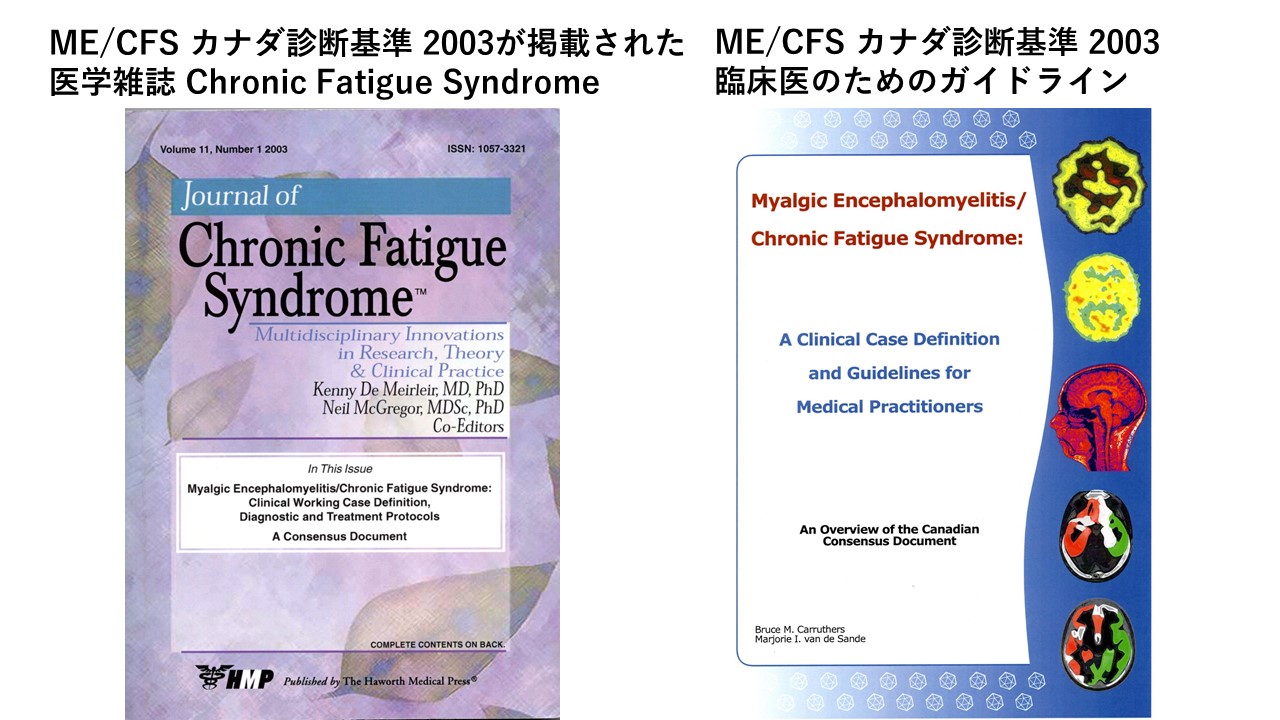

2003年、カナダ保健省から「臨床医のための筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の臨床定義とガイドライン」いわゆるカナダ診断基準を報告しました。

しかし、〝疲労、倦怠感〟という言葉のもつニュアンスが、やはり状態のひどさ、現実を表していないとの意見が多く、

2011年、カナダ診断基準を基に、13カ国の医師、研究者、患者支援団体からなる国際的合意形成のための専門委員会から

「筋痛性脳脊髄炎(ME)の国際的合意に基づく診断基準」が発表されました。

この診断基準では、カナダ診断基準において「労作後倦怠感・疲労感」とされていた症状は、「労作後の神経免疫系の極度の消耗」という表現になりました。

また、慢性疲労症候群(CFS)より筋痛性脳脊髄炎(ME)のほうが適切であり、正確な病名であると示されました。

MEは「中枢神経系・免疫系の重篤な調節障害、細胞エネルギー代謝・イオン輸送の機能障害、心・血管系の異常を伴う複雑な疾患で、身体および認知機能に重大な障害を惹起」することであるとし、従来の基準に〝疲労〟を入れたことが、混乱と誤解を招く最大の原因であったと非難しています。

MEあるいはME/CFSは数々の社会問題を引き起こしました。2011年11月には、精神医学的療法がME/CFSの症状を緩和させることを報告したイギリスの研究者に多数の脅迫状が送りつけられ、自宅住所を特定のうえ、写真とともにネットで公開され、自宅周辺でつきまといをされる事件が発生したり、ME/CFS患者の血液からウィルスが発見されたとの報告があった際、そのウィルスは発見されなかったと報告した研究者に対して中傷したりしました。しかし患者支援団体の過激な行動から研究を断念する医師や研究者や、ME/CFSの診療に関わりたくないという医師が出て、結果的に患者の立場は弱体化し、ME/CFSの病名のうさんくささを与え、患者らの社会一般からの理解を高める努力に大きなダメージを与えてしまいました。

2015年2月、米国医学研究所(Institute of Medicine:IOM)現在は名称と変え米国医学アカデミー(National Academy of Medicine:NAM)は神経内科疾患として、全身性労作不耐症(systemic exertion intolerance disease:SEID)とすべきであると発表しました。でも、やはりいくつの反対意見がでています。

2015年12月、オーストラリアのDeakin大学がME/CFSの代わる新しい疾患名である、neuro-inflammatory and oxidative fatigue(NIOF)と、その診断の定義を発表しました。

2017年7月、米国CDCのホームページから、治療の内容から、認知行動療法と段階的運動療法は削除されました。

このことは、段階的運動療法の効果は証拠不十分であり、認知行動療法の効果もほんのわずかであったことからです。

わが国では、1990年、倉恒弘彦医師ら大阪大学グループにより米国CDC診断基準(1998年)を満たす、わが国第1例が日本内科学会において報告されましたが、社会の反応は鈍く、ほとんど注目されませんでした。しかし、1992年には、日本独自の診断基準(旧厚生省CFS研究班診断基準試案)が策定されました。その後発展し、2005年には倉恒弘彦医師を中心に日本疲労学会が設立されました。2016年、わが国の研究班は、病名を「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)」を用いることで合意しました。その後も2019年まで、同医師が中心となり、厚生労働省から日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development:AMED)に委託された障害者対策総合研究開発事業の神経・筋疾患分野で、「慢性疲労症候群に対する治療法の開発と治療ガイドラインの作成」において診断の基準と治療ガイドラインの作成を進めています。

わが国では、政府が積極的に、医療機関や医療従事者に対してME/CFSの診療を行うよう働きかけておらず、各地の支援団体が啓蒙活動や診療拠点の確保を求める活動をしているのが現状です。

・倉恒弘彦, 松本美富士(編): 専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き. 日本医事新報社, 東京, pp1-14, 2019

・Twisk: FNM,: Maes M: A review on cognitive behavorial therapy(CBT) and graded exercise therapy(GET) in myalgia encephalomyelitis(ME)/chronic fatigue syndrome(CFS): CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS. Neuro Endocrinol Lett 30(3): 284-299, 2009

・CFS(慢性疲労症候群)支援ネットワーク https://cfs-sprt-net.jimdofree.com/

・ NPO法人 筋痛性脳脊髄炎の会(ME/CFSの会) | 旧「慢性疲労症候群をともに考える会」 (wordpress.com)

…………………………………………………

参照

・喜山克彦, 永田勝太郎, 長谷川拓也, 大槻千佳, 廣門靖正: 帰脾湯と桂枝茯苓丸の合方により改善した筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)の1例. 日本東洋心身医学研究 22(1/2): 89-93, 2007

・喜山克彦, 岡野寛, 長谷川拓也, 大槻千佳, 廣門靖正: 加味帰脾湯により改善した筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)の1例. 痛みと漢方 17: 24-31, 2007

・喜山克彦, 永田勝太郎, 長谷川拓也, 廣門靖正他: 帰脾湯が奏功した筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)の1例. 痛みと漢方 18: 1104-109, 2008

・喜山克彦, 岡山知世, 志田直樹他: 運動器リハビリテーションの介入で症状が改善した筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)の1例. Comprehensive Medicine 全人的医療 18(1): 29-40, 2019

・喜山克彦, 杉山和成, 加藤晃己, 永田勝太郎:整形外科患者に対する全人的な医療評価. 慢性疼痛 39(1): 48-55, 2020

・加藤晃己, 喜山克彦, 杉山和成, 他: 神経発達症候群に合併した筋痛性性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)の1例. Comprehensive Medicine 全人的医療 198(1): 40-49, 2019

当院が採用してる診断基準と診療方針

★当クリニックを受診する患者さんは、ウィルス感染後に発症した方々だけではなく、交通事故後や原因不明の方が多く、最新の診断基準を参考にしつつホメオスタシスの歪みが捉えやすいME/CFSカナダ診断基準を採用しています。また、臨床上使用が容易な、カナダ診断基準の縮約版である南オーストラリア人材サービス省から提示された診断プロトコールを2007年以来、使用しています。この診断プロトコールは、臨床医にとって使いやすくなっています。

・Carruthers: BM,: Kumar Jain A, De Meirleir KL et al: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition: Diagnostic and Treatment Protocols. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 11: 7-115, 2003

・Myalgic Encephalopathy(ME)/Chronic Fatigue Syndrome(CFS). Management Guidelines for General Practitioners, Government of South Australia, Department of Human Services, 2004

私たちは、あくまでも地域医療を担う一地方開業医のスタンスです。

近所の方々を対象に、周囲の理解を得ながら、ME/CFSの診療と行っています。

ME/CFSやFMの治療は整形外科診療の合間に行っており、多くの患者さんを診療することは困難です。

なお、精神科や臨床心理とは一線を引いています。

抗精神病薬の投与は極力控えており、認知行動療法などの心理療法やカウンセリングは行っておりません。

ME/CFSの存在や理解が少なくとも私たちクリニック周辺の方々の理解が拡がることを願っています。

ME/CFS臨床診断基準(カナダ基準 2003)

ME/CFSの臨床診断基準(カナダ基準 2003)は以下のとおりです。

少なくともME/CFSの初期病態は小径線維ニューロパチー(SFN)と考え、この診断基準を基に再整理し、臨床診断と治療を行っています。

ME/CFS臨床診断基準(カナダ基準 2003)の概要

下記の1~4の症状が必ずあること。

その上で、5で2つ以上の所見があること。

そして、6と7を満たす場合にME/CFSの診断を下します。

1,倦怠感

2,活動後の強い疲労・倦怠感

3,睡眠障害

4,痛み

5,神経学的または認知機能の障害

6,下記3項目のうち2項目以上の項目で何らかの症候がある

a, 自律神経系の所見

b, 神経内分泌系の所見

c, 免疫系の所見

7,病気の持続期間は少なくとも6か月で、徐々に発症する場合もあるが、通常は発症時期がはっきりしている

・診断に際しては、症状は新たに発症したものであるか、発症時に明らかに変化したものでなけらばならない。

・5,6のすべての症状を有することは稀である。

・症状はいくつかの症状がまとまって出没を繰り返す傾向がある。

・少数ではあるが、痛みや睡眠障害がみられないがME/CFSとしか分類しょうがない例がある。このような例では、もし発症が感染後のような経過ならME/CFSと考えてよい。

・病前から他の理由で健康な状態ではなく、発症のきっかけもはっきりせず、徐々にあるいはいつのまにか発症しているような場合もある

除外すべき疾患・病態

・ほとんどの主症状(倦怠感、睡眠障害、痛み、認知機能障害)を説明できる活動性ほ疾患がある場合。

・見逃すと重大な結末になる以下の疾患も除外することが必須

アジソン病、クッシング症候群、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、鉄欠乏症、その他の治療可能な貧血、鉄過剰症、糖尿病、がん

・以下の疾患の除外も必須

治療可能な睡眠障害(上気道抵抗症候群、閉塞性または中枢性無呼吸)、膠原病関連疾患(関節リウマチ、SLE、多発性筋炎、リウマチ性多発筋痛症)、免疫系疾患(AIDS)、神経疾患(t多発性硬化症、パーキンソン症候群、重症筋無力症、ビタミンB12欠乏症)、感染症(結核、慢性肝炎、ライム病など)、精神疾患や薬物乱用

病歴や身体診察では除外できない疾患があり、その場合は適切な検査や画像診断で診断する。併存疾患があっても治療によってコントロールされている場合は、診断基準に合致する場合はME/CFSと診断してよい

共存を認める疾患・病態

線維筋痛症(FM)、筋筋膜性疼痛症候群(MPS)、側頭下顎関節症候群(TMJ)、過敏性腸症候群(IBS)、間質性膀胱炎、過活動膀胱、レイノー現象、僧帽弁逸脱症、うつ病、片頭痛、アレルギー、化学物質過敏症、橋本病、乾燥症候群、その他

これらの共存疾患・病態はME/CFSと同時期に発症することもあるが、IBSのように何年も前に発症していることもある。同じようなことが片頭痛やうつ病でもある。後者のような場合は、症候の関係性は弱い。ME/CFSとFMは関係性が強く「重複症候群」と考えるべきである。

特発性慢性疲労

もし、患者が6か月異常続く原因不明の疲労・倦怠感を訴えているがME/CFSの診断基準を満たさない場合は、特発性慢性疲労(idiopathic chronic fatigue)と分類する

ME/CFS臨床診断基準(カナダ基準 2003)の詳細

1,倦怠感

新たに発症した説明のつかない、持続性ないし再発を繰り返す肉体的・精神的極度の疲労を有し、活動レベルが著しく損なわれるほどである。

2,活動後の強い疲労・倦怠感

肉体的・精神的持久力の不適切な喪失があり、急激に筋や認知力が疲労する。労作後の倦怠感 および/または 疲労感 および/または 痛みがあり、その患者のもつ一連の症状と関連する症状が悪化する傾向がある。病態の回復が遅く、通常24時間またはそれ以上かかる。

3,睡眠障害

疲労回復のなされない睡眠、睡眠量の障害、昼夜逆転や無秩序な日中の睡眠リズムなどのサーカディアンリズム障害

4,痛み

(かなりの強度の筋痛。痛みは筋 および/または 関節で感じられ、しばしば広範で移動性である。しばしば新たな種類やパターンや強さの激しい頭痛もみられる。)

5,神経学的または認知機能の障害

次にあげる困難さが2つ以上観られること:①錯乱、②集中力や短期記憶の固定力低下、③失見当識、④情報処理・分類・語彙検索障害、⑤空間認識の不安定性や空間識失調、⑥視点の焦点を合わせられないほどの知覚や感覚の障害

運動失調、筋力低下、線維束性収縮は良く観られる

認識や感覚のオーバーロード現象(過負荷現象)も観られる:例えば光過敏症(羞明)や音声過敏症、および/または 〝クラッシュ〟状態、および/または 不安に陥るほどの感情の〝オーバーロード)

1,オーバーロード(過負荷):発症する前の状態から変化した、刺激に対する過敏性を指す

2、クラッシュ:一時的に動けなくなるほどの肉体的 および/または 認知的な疲労を指す

6,下記3項目のうち2項目以上の項目で何らかの症候がある

a, 自律神経系の所見

①起立不耐症:神経調節性低血圧、体位性頻脈症候群(POTS)、遅発性体位性低血圧など

②頭のふらつき

③極度の蒼白

④嘔気や過敏性腸症候群(IBS)

⑤頻尿や膀胱機能不全

⑥不整脈と伴う、あるいは伴わない動悸

⑦労作性呼吸困難

b, 神経内分泌系の所見

①恒温調節障害:低体温と著明な日内変動、発汗現象、繰り返す四肢の冷汗と熱感の反復、極度の温熱や寒冷に対する不耐症

②著しい体重の変動:食思不振や異常な食欲亢進。

③順応性の欠如とストレスによる症状の悪化

c, 免疫系の所見

①リンパ節痛

②繰り返す咽頭痛

③繰り返すインフルエンザ様症状

④全身倦怠感

⑤食物・薬物 および/または 化学物質に対する新たな過敏症の獲得

7,病気の持続期間は少なくとも6か月で、徐々に発症する場合もあるが、通常は発症時期がはっきりしている

通常、明確な発症時期があるが、徐々に発症する場合もある。より早期に予備的診断を下すことも可能。

小児の場合は3か月が適当。

※ME/CFSの発症以前に、すでに他の理由で健康でなかった患者もおり、発症時に検出できるような誘因がなく、もっと緩やかに、あるいは知らぬ間に進行して発症した者もいる。

・Carruthers BM, Kumar Jain A, De Meirleir KL, Paterson DL, Klimas NG, et al: Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: clinical working case definition, diagnostic and treatment protocols, journal of Chronic Fatigue Syndrome 11(1):7-115, 2003

・篠原三恵子訳:Carruthers BM, van de Sande M,I, : Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners, An Overview of the Canadian Consensus Document

・伴信太郎: 診断法(臨床診断基準と研究用診断基準). 倉恒弘彦, 松本美富士(編): 専門医が教える筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き. 日本医事新報社, 東京, pp35-47, 2019

ME/CFS 南オーストラリア人材サービス省縮約版 2004(カナダ基準 2003)

ME/CFS 南オーストラリア人材サービス省縮約版 2004 (カナダ基準 2003)

1) 労作後の不調と疲労:

(この項目ではすべての基準を満たさなければならない) □ 3/3必須

a) その患者は著明な程度で、新たに出現し、説明のつかない、持続的もしくは繰り返し、活動性のレベルを著しく減ずる、身体的、精神的疲労を認めなければならない。□ 必須

b) 労作後の疲労と消耗そして、もしくは痛み、そして遅延した回復期間(回復に24時間以上) □ 必須

c) 症状は様々な種類の労作やストレスによって悪化させられる。 □ 必須

2) 睡眠障害:(この基準は満たさなければならない) □ 必須

リフレッシュしないもしくは変化した睡眠パターン(サーカディアンリズムの障害を含む)

3) 痛み:(この基準は満たさなければならない) □ 必須

関節の腫脹もしくは発赤の炎症反応の臨床的根拠がない関節痛そしてもしくは筋痛、そして、もしくは新たなタイプ、パターン、もしくは重篤な著しい頭痛

4) 神経学的、認知的徴候:(次の基準を2つ以上満たさなければならない) □ 1/2 以上

a) 集中力と短期記憶の障害 □

b) 間欠性失読症を含む、情報の処理、分類、検索作業の困難さ □

c) オーバーロード現象が起きうる:情報、認知、そして感覚のオーバーロード(たとえば羞明、騒音への過敏)そして、もしくは再発を来すかもしれない情緒的なオーバーロード、そして、もしくは不安 □

d) 知覚、感覚の障害 □

e) 見当識障害もしくは錯乱 □

f) 失調 □

5) 自律神経、神経内分泌、免疫の徴候:(次の3つの分類のうち少なくとも2つの中で、少なくとも1つの症状を満たさなければならない)

□A)~B) 2/3以上

A) 自律神経の徴候 □ 1/8以上

1) 起立不耐症(例えば、神経調節性低血圧NMH) □

2) 体位性頻脈症候群(POTS) □

3) めまい、そして、もしくはふらつき □

4) 極度の顔面蒼白 □

5) 過敏性腸症候群(IBS)と伴うもしくは伴わない腸もしくは膀胱の障害もしくは膀胱機能不全 □

6) 不整脈を伴うもしくは伴わない動悸 □

7) 血管運動の不安定さ □

8) 呼吸の不規則さ □

B) 神経内分泌の徴候 □ 1/5以上

1) 体温調節の安定さの喪失 □

2) 暑さ、寒さの不耐 □

3) 食思不振症もしくは異常な食欲、体重変化 □

4) 低血糖 □

5) ストレスに対する順応と耐性の喪失、ストレスに伴う症状の悪化と回復遅延そして情緒不安定 □

C) 免疫の徴候 □ 1/5以上

1) リンパ節の圧痛 □

2) 繰り返す咽頭痛 □

3) 風邪様症状そして、もしくは全身の不調 □

4) 新たなアレルギーの出現もしくは既存状態の変化 □

5) 薬剤そしてもしくは化学物質の過敏性 □

6) その病的状態は少なくとも6か月続いている :(この基準は満たさなければならない) □

多彩なME/CFSの臓器別の症状(診断基準以外も含む)

神経系、免疫系、内分泌系が広範囲に障害されているため、症状は数が多く、多彩で、強さもさまざまです。

以下の症状の多くは、すべての人あるいは常に存在するわけではないため、診断基準の一部として含めることはできません。

1,循環器系

神経性低血圧(neurally mediated hypotension:NMH)

体位性起立頻脈症候群(postural orthostatic tachycardia syndrome:POTS)

遅延型起立性低血圧(delayed orthostatic hypotension)

軽い頭痛(light-headedness)

動悸

体液貯留

四肢蒼白

皮下出血

2,消化器系

咽頭違和感

吐き気

胸やけ

腹痛

過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)

3,神経内分泌系

恒温安定性の喪失 正常以下の体温または日内変動

ホットフラッシュ

過度の発汗または寝汗

火照る感覚

手脚の冷える感覚

暑さ/寒さへの不耐性

食欲不振または異常な食欲

著しい体重変化

脱毛

4,筋骨格系

筋痛

筋けいれん、特に脚

胸部の圧迫感と痛み

顎関節痛

5,神経系

持続する疲労感

不耐性

偏頭痛もしくは新たな発症の頭痛

発作様現象

感覚

痛みに対する過敏症

有害な刺激に対する過敏性

知覚的および空間的な歪み

灼熱感または腫れ

オーバーロード現象

認知マップの喪失

味覚異常、嗅覚異常

認知

情報処理の困難さ

集中力の問題

混乱

語彙検索の困難さ

言葉の取り違え

短期記憶障害

認知プロセスの遅さ

運動とバランス

筋力低下または麻痺

バランス不良、運動失調、タンデム歩行(つま先を一直線に向け歩行する)

不器用となり、物を落とす傾向

タンデム歩行の困難さ

典型的でないしびれとうずき

睡眠障害

睡眠障害 - 過眠症または不眠症

すっきりしない睡眠

視覚と聴覚障害

羞明(光がまぶしい)

視覚的な変化または目の痛み

二重、かすみ目、または波状の見えかた

目の乾き(ドライ・アイ)やかゆみ

耳鳴り:ジー、キーンという音

聴覚過敏とカクテルパーティー現象(多くの音の中から、ある音や声だけが聞こえる)

神経心理

適応性の喪失

ストレスによる症状の悪化

感情の平坦化または人格の変化

不安および/またはパニック発作

反応性うつ状態

6,免疫系

圧痛のあるリンパ節

繰り返す咽頭痛

繰り返す風邪のような症状

新たに出現した薬剤や化学物質の過敏性

7,生殖系

月経困難症

月経前症候群(PMS)もしくは不規則は月経周期

性欲減退またはインポテンス

8,呼吸器系

労作性呼吸困難

副鼻腔炎

しつこい咳と喘鳴

9,泌尿器系

頻尿、膀胱機能障害

・Carruthers: BM,: Kumar Jain A, De Meirleir KL et al: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition: Diagnostic and Treatment Protocols. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 11: 104, 2003

小径線維ニューロパチー(SFN)からみたME/CFS

ウイルス感染や外傷などのストレッサーが生体に悪影響を及ぼし、極度の衰弱や労作不耐が起こるときには、必ず小径線維ニューロパチー(SFN)を経て発症すると考えられます。ただME/CFSのトリガーはあっという間に、中枢へと侵入し、中枢性感作、痛覚変調性へと移行すると考えられます。つまり、ほぼ同時多発的に発症するのではと考えています。

まず、この急性免疫反応の治療が先決であると考えます。そして、末梢病態と中枢病態へ同時に素早く対処することが大切ではないかと考えています。